請求書管理、経費計算、会計ソフト__ツール導入は進んだけれど、「DXしたつもり」で止まっていませんか?

属人化の解消、業務効率化、そして経営の意思決定に役立つ数字の可視化には、”内製体制”の整備が不可欠です。

本記事では、「とりあえずツールを入れた」だけで終わらないために、経理DXを本当の成果につなげる内製体制づくりのポイントを解説します。経理が変われば、会社が変わる。その第一歩を一緒に見ていきましょう。

♦️DXの目的は「内製化」ではなく「経営貢献」

📍「とりあえずツールを入れる」DXの落とし穴

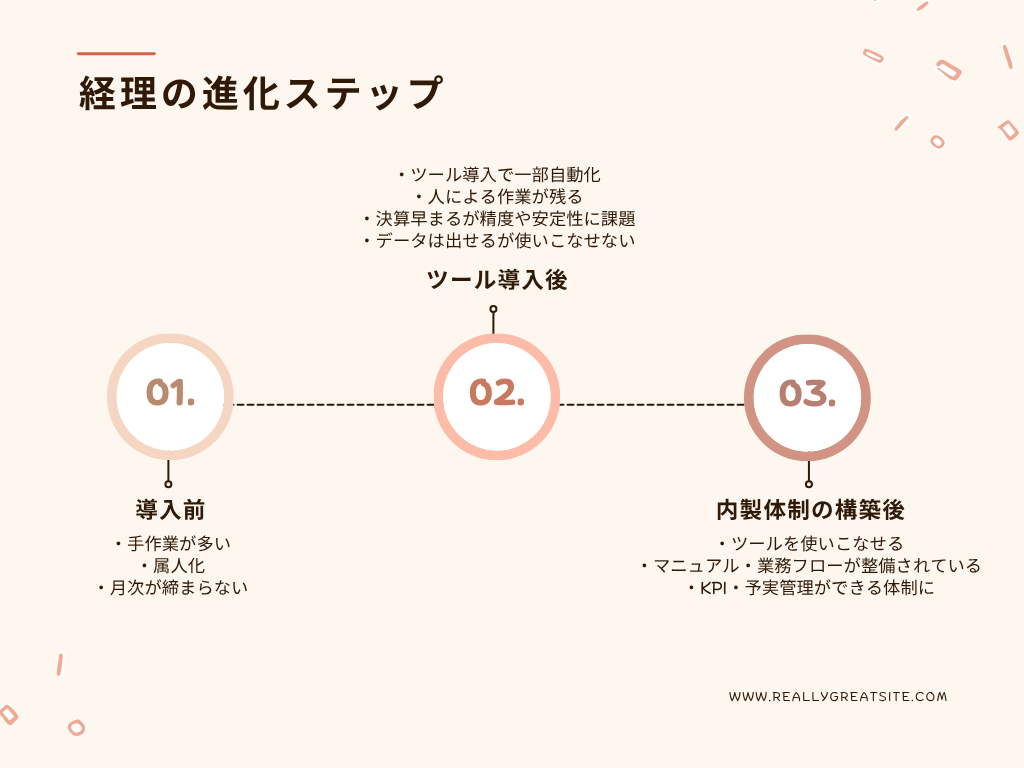

近年、多くの中小企業で経理DXが進んでいます。しかし、「クラウド会計を導入したのに、相変わらず手作業が多い」「Excelと併用していて二重入力が発生している」___そんな声も少なくありません。

これは、ツールを入れることが目的になってしまった結果です。

経営は単なる「処理部門」ではなく、事業成長の「参謀役」になる。その第一歩が、自走できる内製体制の構築です。

♦️経理DXを支える”内製体制”の3つの柱

ツール設計・活用スキルの社内化

会計・請求・経費精算などのツールは、導入するだけでは効果を発揮しません。

たとえば「仕訳ルールの設定」「部門コードの設計」「帳簿の読み方」など、自社の業務に合わせた設計と運用スキルが必要です。

「1人経理」でも回る業務フローの構築

人手不足の中小企業では、「1人経理」も珍しくありません。

そのためには、ツール間の連携(会計×請求×経費)をスムーズに自動化し、人的ミスを減らす仕組みづくりが重要です。

加えて、属人化を防ぐために「業務マニュアルの整備」と「定期的なチェック体制」も整えておくと安心です。

管理会計視点の導入

日々の記帳や支払処理だけではなく、「数字を活かして経営を支える」視点を経理に取り入れることで、企業は一段と強くなります。KPIもモニタリングや部門別損益の可視化、予実管理など、経営判断に必要な情報を作り出せる仕組みづくりが、これからの経理には求められてます。

♦️【事例】ツール導入で止まっていたA社が、”攻めの経理”に進化するまで

▶ケース概要:従業員30名・製造業A社・経営担当1名

・課題

クラウド会計と経費精算ツールを導入済だが、手作業が残り、属人化も深刻。

・導入時のつまずき

「とりあえずツールを入れた」ものの、経費精算は紙&メール申請が残り、月次決算も締まらず社長は不満。

| ▶内製体制への取り組み | ||

|---|---|---|

| 内容 | 具体策 | 成果 |

| 業務フロー整備 | 請求金額~仕訳~月次のプロセスを再設計 | 月次決算が翌月5営業日以内に |

| 社内スキルの育成 | ベンダーと連携し、経理担当に会計知識をレクチャー | 資金繰り予測レポートを自社で作成 |

| 経営への貢献 | 売上分析や部門別損益を月次で可視化 | 社長の経営判断が迅速に |

💬社長コメント

「数字がすぐに見えるだけで、意思決定のスピードがまったく違う。経理担当が”右腕”に感じるようになった!」

♦️経営の進化ステップ

♦️今後の経理人材に求められる役割は?

「入力業務」から「経営パートナー」へ

AIやRPA、クラウドツールの進化により、「記帳・集計」はどんどん自動化されています。

これからの経理に求められるのは、集計されたデータをもとに意思決定をサポートする役割です。

「この部門は利益が落ちている」「仕入れコストが上がっている」___そういった兆しに気づき、経営者に提案できる人材が重宝される時代です。

中小企業こそ「攻めの経理」への転換を

経理は売上を直接生む部門ではありませんが、利益を守り、経営のかじ取りを助ける存在です。

だからこそ、資金繰り・収支の見える化・原価管理など、「攻めの経理」として経営に寄り添う体制が重要です。

人数が少ない企業でも、仕組みとスキルが整えば十分に実現可能です。

♦️まとめ|DXはゴールではなく、強い経理体制のスタートライン

経理DXは単に効率化するための手段ではありません。

その先にある、「数字に強い組織づくり」「経営判断を支える体制」こそが、真のゴールです。

ツールを入れただけで満足せず、「どう運用するか」「どう人を育てるか」に目を向けましょう。

経理が経営者の右腕となる時代___。

いまこそ、攻めの経理体制づくりを始めるタイミングです。